日本の四季は独特の色彩美を持ち、それは伝統的な色使いにも表れています。中でも「枯色(かれいろ)」と呼ばれる色合いは、その繊細さと深みで多くの人々を魅了してきました。この記事では、日本が誇る枯色の世界について深掘りし、その魅力を探ります。

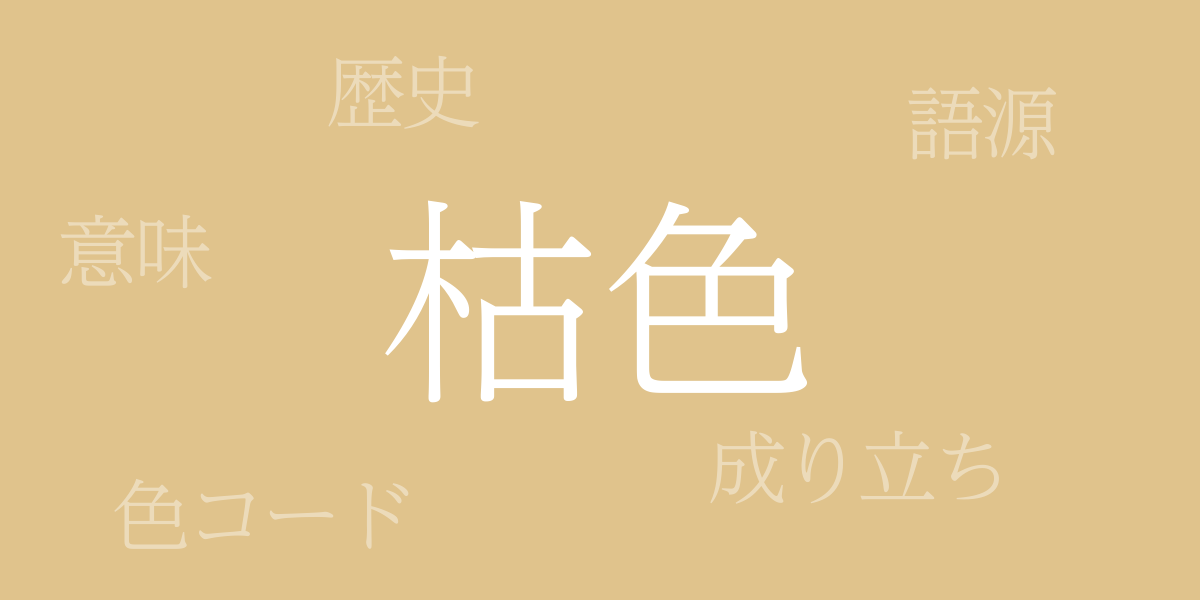

枯色(かれいろ)について

枯色(かれいろ)は、自然の中で見られるような、落ち着いた渋い色合いの総称です。文字通り「枯れた色」とも解釈され、落葉や枯草などの自然現象からインスピレーションを受けた色です。枯れた植物が持つ色のニュアンスを表現し、季節の移ろいを感じさせる穏やかで優しい色合いが特徴です。

枯色の歴史

枯色は、日本の歴史の中で長い間愛されてきました。特に平安時代には、貴族たちの間で自然を愛でる文化が根付き、四季折々の風情を色で表現することが流行しました。それらの色は衣服や建築、工芸品にも用いられ、日本の伝統色として受け継がれてきたのです。

枯色の色コード

デジタルデザインやウェブ制作においても枯色を使用する際には、正確な色コードが必要です。以下に一例を挙げます。

- HEX: #E0C38C

- RGB: R:224 G:195 B:140

- CMYK: C:16 M:27 Y:49 K:0

枯色の洋名

枯色は西洋では直訳されることは少なく、同じような色合いを指して「Taupe(トープ)」や「Beige(ベージュ)」などと呼ばれることがあります。ただし、これらの色名は枯色の微妙なニュアンスや文化的背景を完全には表現していません。

枯色についてのまとめ

枯色は、自然の美しさや趣を感じさせる日本の伝統色です。その落ち着いた色合いは、現代のデザインやファッションにも取り入れられ、普遍的な魅力を放ち続けています。デジタル時代においても、枯色の色コードを知ることで、その深みのある色合いを生かしたデザインが可能になります。