日本の四季を彩る「花」は、単なる自然の美しさを超え、文化や言葉に深く根ざした存在です。その一文字が持つ豊かな意味と歴史は、日本人の心に特別な場所を占めています。この記事では、常用漢字「花」について、その成り立ちから意味、用法、読み方、そして花を題材にした熟語や慣用句まで、幅広い知識をお届けします。

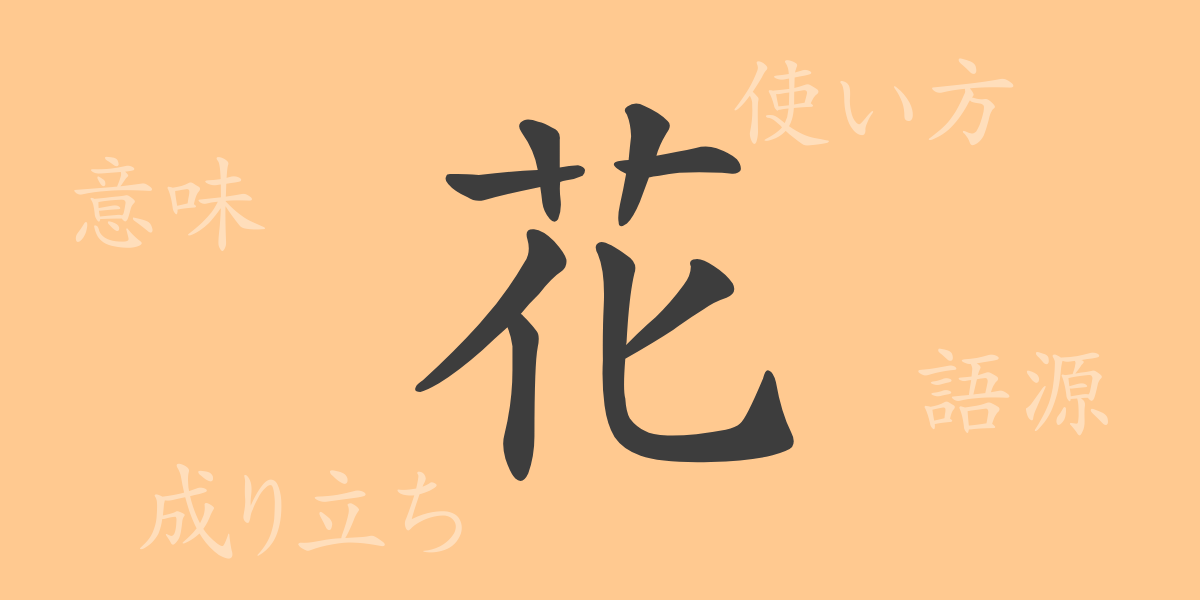

花の成り立ち(語源)

「花」の漢字は、古代中国に起源を持ちます。草木が生い茂る様を表す「艸(くさかんむり)」と、二つの「夭(わかい)」が組み合わさってできており、若々しく生命力溢れる植物の一部を意味していました。時を経て、特に美しい部分、すなわち花を指す漢字として日本を含む漢字文化圏に定着しました。

花の意味と用法

「花」という字は、植物の花を指すだけでなく、比喩的な意味でも広く用いられます。美しいもの、価値があるもの、または何かの最高点や集大成を「花」と表現することがあります。例えば、人生の花とは、人生の最も輝かしい時期を意味します。

花の読み方・画数・部首

漢字「花」には、さまざまな読み方があり、その使用に応じて異なるニュアンスを持ちます。

- 読み方: 音読みでは「カ」、訓読みでは「はな」と読みます。

- 画数: 「花」の漢字は7画で構成されています。

- 部首: 部首は「艸(くさかんむり)」で、植物に関連する漢字に分類されます。

花を使った熟語・慣用句・ことわざとその意味

日本語には、「花」を使った熟語や慣用句、ことわざが数多く存在します。これらは日常会話や文学、さらにはビジネスの場面でも用いられることがあります。

例えば、「花形」は、ある分野で中心的、目立つ存在を意味し、「花を持たせる」は、他人を立てて褒めることを表します。また、「花より団子」ということわざは、実用性を美観より優先する考え方を示しています。

花についてのまとめ

漢字「花」は、その美しさと生命力を象徴する文字として、日本の言葉や文化の中で多様な形で表現されてきました。生物学的な意味から、人生や活動の頂点を指すメタフォーまで、「花」は私たちの言葉の中で重要な役割を果たしています。この記事を通じて、その深い意味や背景に触れ、日本語の奥深さを再認識していただけたら幸いです。